バイヤージャーニーとは?基礎知識や作成方法を解説

目次

効果的なマーケティングを実現するためには、ユーザーに適したの施策を展開することが不可欠です。今回は、ユーザーがどのように感じ、行動するかを理解し、それに基づいて適切なマーケティング施策を講じるために重要な「バイヤージャーニー」という手法について説明します。

バイヤージャーニーとは?

バイヤージャーニーは、ユーザーが自社の製品やサービスを認識してから、購入するまでの過程で起こる行動や感情の変化を時間軸に沿って把握し、そのストーリーを可視化する手法です。これにより、営業プロセス全体を理解することができます。

バイヤージャーニーに似た用語に「カスタマージャーニー」がありますが、カスタマージャーニーは購入までの営業プロセスに限定せず、購入後の顧客支援など、より幅広く感情や行動を理解する場合に活用されます。

また、バイヤージャーニーを図式化したものを「バイヤージャーニーマップ」といいます。スマートフォンの普及やインターネットの発達により、ユーザーとの接点が多様化している現代において、バイヤージャーニーマップの作成はユーザーの行動や感情の変化を理解し、自社の顧客になってもらうアプローチを検討するためにとても大切です。

バイヤージャーニーの3つの段階の意味

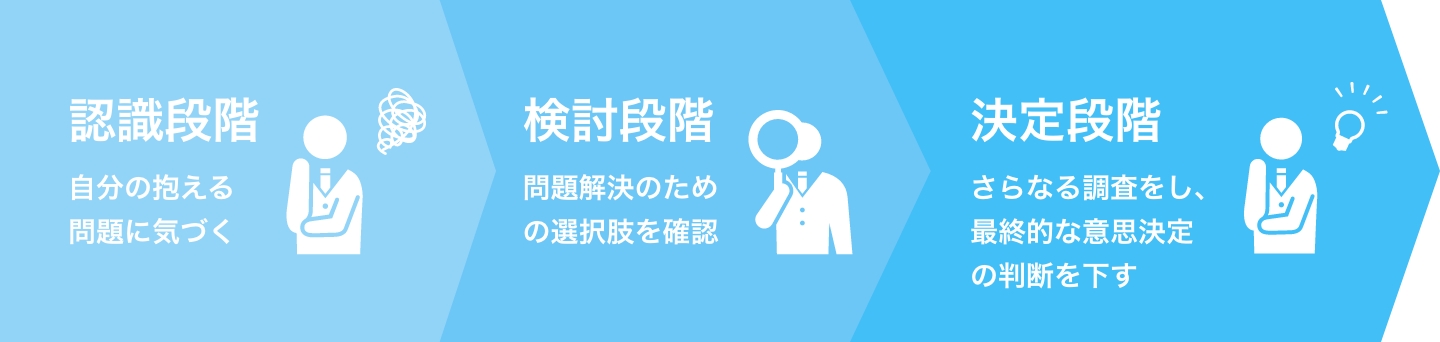

バイヤージャーニーは「認識段階」「比較検討段階」「決定段階」の3つの段階から成り立っています。それぞれの段階におけるユーザーの意思決定に関わる行動や、感情を整理します。

認識段階

「認識段階」とは、ユーザーが自分の抱えている課題に気づき、課題に対して理解を深めるための情報収集をして状況を改善しようと考えている段階です。

検討段階

「検討段階」とは、課題が明確になったユーザーが、解決に役立つさまざまな手段を検討している段階です。

決定段階

「決定段階」とは、課題解決のための戦略を決めたうえで、さらに調査をして候補を絞り込み、最終的な意思決定の判断をする段階です。

バイヤージャーニーマップを作成するメリット

ユーザーの具体的なニーズに合わせた情報提供が可能になる

バイヤージャーニーマップを活用し、プロセスにおけるユーザーの感情や行動を可視化することで、ユーザーが求めている情報をその時のユーザーの感情や行動に合わせて用意できるので、ユーザー目線に立った施策で、購入を促すことができます。また、需要に合った情報提供はユーザーの満足度の向上にもつながります。

社内のメンバー間で共通認識ができ、効率的な業務につながる

社内のメンバーで共通の認識をもつことで、マーケティング部門、営業部門、カスタマーサービス部門が一貫して、顧客の目線に立った施策やコミュニケーションをとることができます。また、共通認識をもつことで、部門間の連携もスムーズに行え、効率的な業務につながります。

バイヤージャーニーマップの作成方法

バイヤージャーニーマップは以下の順序で作成します。

1.ペルソナを設定する

年齢・性別などに加えて趣味や価値観、考え方などの詳しい情報を設定し、自社の理想の顧客像を明らかにします。顧客像が明確になることで、どのようなユーザーがどのような感情や行動から自社の製品やサービスを購入するのかを想定することができます。

2.バイヤージャーニーマップのゴールを明確にする

「半年で自社製品の購入者数を⚪︎人増やす」など、バイヤージャーニーマップで達成したいゴールを具体的な数字とともに明確に設定します。

3.バイヤージャーニーマップのフレームを設定する

横軸に「認識」「比較検討」「決定」の製品やサービスの購入に至るまでのプロセスを設定し、縦軸に各プロセスに対応する「ペルソナの感情」「ペルソナの行動」web上で自社とユーザーが接触する「タッチポイント」「自社のアクション」「提供するコンテンツ」などを設定します。

4.マッピングに必要な情報収集をする

フレームを設定したら、顧客についての情報収集を行います。

フレームに沿って、自社の顧客情報や市場調査をもとに、ペルソナの感情や行動、どのようなタッチポイントがあるのか、課題や施策について検討していきます。

5.情報をマッピングする

フレームに沿ってペルソナの感情や行動、思考などをマッピングしていきます。

さまざまな部署や役職のメンバーを加えて組織横断的に取り組むことで、多角的な視点からのバイヤージャーニーマップを作成することができます。

まとめ

さまざまな部署や役職のメンバーでバイヤージャーニーマップを作成し、自社のマーケティング活動に活かしていきましょう。

また、市場や消費者の行動は変化していきます。半期や一年単位でバイヤージャーニーマップを見直し、バージョンアップさせるなどの仕組みを整えておくようにしましょう。